中国浙江衢州:绿色金融碳账户 推动城市可持续发展

衢州位于浙江省西部、浙闽赣皖四省交界处,是浙江的重要生态屏障、国家级生态示范区、国家园林城市、国家森林城市,联合国认证的国际花园城市,自然环境优美,生态条件优越。同时,衢州也是浙江省唯一以化工、钢铁、造纸、水泥四大高 耗能产业为主导的地级市,重化工业碳排放量占全市工业碳排放量比重超九成,城市可持续发展面临严峻挑战。在全球可持续发展目标和中国中央政府“碳达峰、碳中和”目标要求下,该市持续探索“碳家底”不清、“碳减排”动力不足、“双碳”领域实操性不够、金融资源要素配置不精准等普遍性挑战的解决方案。

作为全国绿色金融改革创新试验区,衢州将绿 色金融改革作为推动可持续发展的重要路径。该市从高碳工业领域切入,探索“碳数据赋能绿色金融” 的模式,逐步建立了覆盖工业、农业、能源、建筑、交通、居民生活、林业碳汇七大领域的“绿色金融碳账户”体系,界定各个社会主体的碳排情况、低碳贡献、减碳责任和碳排放权边界,配套差异化靶向金融政策,激励各领域社会主体合力推动绿色低碳转型。特别是在全球经济疲软的背景下,通过优化资本配置,推动了城市经济复苏,实现了多元主体共同富裕,形成了一套体系完整、可推广、可复制的模式。

实践过程

衢州是全国最早谋划绿色金融改革的创新地区之一,早在2014年已率先启动省级改革试点,2014年至2016年初步探索并认识到金融产品不丰富、标准不清晰、政策不系统等问题。自 2017年入选国家绿色金融改革创新试验区以来,深入探索绿色金融的政策激励、标准体系、产品创新、科技赋能等工具,对标“双碳”目标,于2020年建成碳账户金融体系。截至2022年底,已建立“七大领域”各类主体碳账户215.41万个,规模以上工业企业和居民个人覆盖率分别达100%、93%。

1.以健全体系为引领,构建碳账户金融生态系统

在碳账户金融探索和建设过程中,坚持政策和标准先行,面向“七大领域”融资、减排、绿色发展出台靶向金融政策,以四大关键举措推进碳账户金融建设:

(1)构建涵盖实施方案、标准体系、法律条例的碳账户金融完整政策体系。以《指导意见》与《实施方案》为引领,明确组织领导、资金保障、具体任务等内容,将制度应用纳入《衢州市国际花园城市促进条例》,推动创新成果制度化。

(2)联合权威大学、科研机构研究出台各领域

《碳排放核算与评价指南》。开发建立数字化碳核算方法、四色标签碳评价机制,将企业碳排放强度与所在行业基准值比对,进行“红、黄、浅绿、深绿”四色贴标评价。

(3)联合政府各部门、银行、智库等共同起草出台《金融支持碳账户体系建设指导意见》,建立碳征信制度。基于企业贴标提供差异化信贷,形成“企业低碳、银行低息、政府补贴”的良性循环。

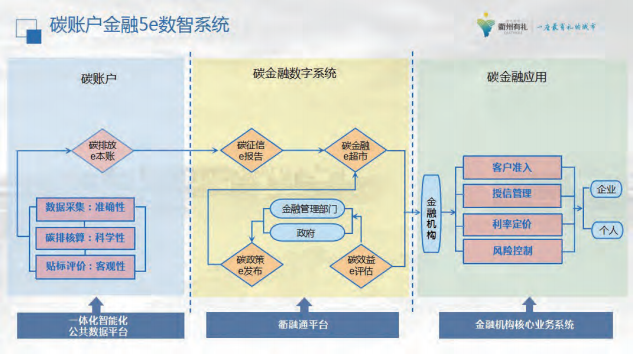

(4)建立以碳账户、流程嵌入、碳效评估为三大基石的碳账户金融“5e”数智系统,以数字化管理技术赋能碳账户金融服务,形成从碳排放记录,到绿色金融服务,再到贷款减碳效果评估的闭环(图2.8)。

资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/1rByq4skoMvZjfmolS91UA

图 2.8“5e”碳账户金融系统架构

2.以企业需求为导向,提供精细化服务功能

在碳账户金融体系建立前,本地企业低碳转型已逐步进入瓶颈期。该体系针对企业痛点问题提 供解决方案,将碳排放数据与企业关心的原料、能耗、效益等生产指标结合起来,让企业有利可图,获得低碳效益,激发企业内生动力。

(1)多元绿色金融产品助力企业绿色生产转 型。针对企业绿色转型融资难点,开发“工业减碳 贷”“碳融通”等绿色金融产品,将碳征信报告和 标签评价等级作为重要依据,实现信贷政策差别化 匹配,支持企业节能减碳技术改造。以衢州江山天 蓬集团为例,该公司计划建设低碳智能的楼宇养殖 “零碳牧场”,实现向“低碳集约养殖”转型,从低 碳饲料、低碳养殖、有机堆肥、废气处置全过程实 现节能减排(图 2.9)。但是,由于农业企业常规融 资规模有限,建设计划屡屡搁置。随着碳账户金融 产品的推出,该企业依靠其“深绿”碳账户标签, 获得“碳融通”授信和贷款 2 000 万元,解决了建 设资金难题。2022 年项目落成运行后,相比传统模 式节约 90% 的土地资源,养殖规模从 3.5 万头增加至14万头,每年最低减碳排4166.4吨,碳中和率由6%提升至12%。截至2022年底,全市已推出70款碳账户金融产品,发放企业碳账户贷款418亿元,撬动223家企业投入六十余亿元开展低碳化改造。

资料来源:由天蓬集团有限公司提供

图 2.9天蓬数字化低碳牧场

(2)合同能源管理(EMC)模式助力企业精细化用能管理。面向企业生产管理的硬需求,推进基于企业碳账户的“政府 + 企业 + 综合能源服务公司”EMC 模式,由综合能源服务公司提供一站式节能降碳服务,与企业分享节能效益。以衢州浙江明旺乳业公司为例,委托国家电网衢州综合能源分公司定制碳账户能碳管理系统(图 2.10) 和节能降碳方案,从成本节约、绿电交易等实际减排效益中按比例支付服务费,目前年均收益分成达六百余万元,预计 7 年即可回收成本。通过在排放节点布置传感器,企业能碳管理系统即时监测、核算碳排放数据,识别高能耗点,动态优化管理方案。通过综合利用绿电介入、错峰用电等手段,实现对生产用能精细化管理,如:调整高能耗产线设备在光伏发电时段生产,提高光伏消纳率,实现厂区整体能效提升10%以上。截至2022年底,已为企业降低用能成本500万元,减少碳排放4400吨,企业获评国家级绿色工厂,并已推广到全国其他生产基地。

资料来源:由浙江明旺乳业公司提供

图 2.10企业能碳管理系统

(3)碳足迹监测助力企业强化国际市场竞争韧性。随着国际贸易碳关税到来,企业面临巨大转型生产压力。面向企业需求升级碳账户碳足迹监测系统,配套“绿电交易”全流程服务系统,增强企业国际市场竞争韧性。以浙江健盛集团江山针织有限公司为例,该企业主要为阿迪达斯、彪马等国际品牌客户提供棉袜研发、设计、制造等服务。2018年以来,国际客户明确提出产品的清洁能源占比20%以上的要求,由于无法满足客户要求,企业曾被动

以高成本采购清洁能源维持国际竞争,面临高额成本压力。自 2021 年开始,该企业基于“碳账户” 定制“绿能 + 能效”综合能源服务,优化生产工艺,建设光伏电站,生产电能自发自(图 2.11)。

资料来源:由浙江健盛集团提供

图 2.11 浙江健盛集团江山基地的厂房屋顶光伏

通过碳足迹监测系统,筛选低碳原料,从上游产业链减碳,实现每百双袜子中 15双靠绿能生产。依托企业碳账户对技改减碳、产业链碳数据全流程核算,并作为权威依据提供给全球客户,破解国际交易碳足迹壁垒,塑造可持续形象,拓宽了客源市场。该模式已累计帮助类似的 100家出口型企业破除“碳壁垒”,平均降低碳足迹核算第三方认证费用20%。

3.以居民日常生活为抓手,培育全民可持续生活方式

关注“绿色金融碳账户”的全民覆盖,通过商品积分兑换和绿色信贷积分评级机制,引导全民形成绿色低碳生活习惯。截至2022年底,“个人碳账户”拥有活跃用户15.2万户,累计实现3.97万吨碳减排量,为居民发放9600万“碳积分”,碳惠贷款1.12亿元。

(1)建立绿色生活激励机制。将个人碳减排行为与碳账户额度衔接,调动群众参与节能减排的

积极性。以“个人碳账户”核算居民在低碳交通出行、节约日常用能、垃圾回收利用过程中的节碳量,兑换“碳积分”奖励。以衢州市柯城区为例,社区居民参与“零废生活”低碳行动,按要求分类回收的生活垃圾被分类称重核算并转化为个人“碳积分”。居民可以在社区“共富商城”用“碳积分”兑换公共交通券、农副产品、生活用品、家政服务等日常权益(图2.12)。同时,引入社会资本虎哥(衢州)环境有限公司为社区居民提供生活垃圾上门分类回收等便利服务,提升居民参与积极性。目前,越来越多的社区居民主动参与生活垃圾资源化回收、绿色出行等行动,逐步形成了绿色低碳生活习惯。截至2021年12月,柯城区“零废生活”场景已匹配活跃用户13万户,活跃用户覆盖率达61.86%, 累计回收生活垃圾1.7 万吨,碳减排总量2.03万吨。

(2)建立个人绿色信贷机制。推动居民“碳 积分”与绿色信用评级挂钩,居民通过绿色生活方式获得的“碳积分”,对应绿色信用评级,享受差异化信贷优惠政策,为个人创业和改善生活拓宽融资渠道。以浙江衢江农商银行绿色信贷为例,衢江区村民从事农机经营多年,因资金周转需要,向银行申请三年期个人信用贷款30万元。原本根据授信情况,只能给予20万元贷款,资金周转仍有较大缺口。通过绿色信贷,凭借“个人碳账户”中该农户用积累的10020分“碳积分”,成功置换到额度提升50%、利率下调30个基点的30万元“点碳成金贷”信用贷款,3年同比减少利息支出 2700元。

资料来源:由柯城区白云街道办事处提供

图 2.12 社区居民以“碳积分”兑换商品

经验借鉴

自古以来,由于地处经济繁荣的江浙地区,衢州继承了“经世致用、义利并重”的经济文化基因,将生态、经济、社会理念有机融合,通过推进绿色金融制度机制创新,构建了政府、企业、居民合力 撬动社会、经济和环境共赢的支点。

1.科学的标准体系是资源高效配置的基础

经过对“绿色金融”创新模式的长期的探索,衢州在逐步夯实法律与政策体系的基础上,认识到科学的“碳账户”标准体系构建是保障资源高效配置的基础。通过“一个科研团队负责一个标准领域”的模式,研发“七大领域”生产端到消费端统一采集、核算、评价标准,构建记录各类社会主体碳行为的智能监测和动态核算体系,为“碳排放数据不准确、减碳工作实操性不强”等全球共性问题提供了本地化解决方案,也进一步为绿色金融政策完善评估监测机制,分级施策采取相应的倒逼、激励等措施提供了科学的依据。

2.完整的数字化生态是体系高效运转的保障

衢州的绿色金融行动基于一套完整的“5e”数 智系统,集成了从数据采集、报告评估、政策发布、金融产品办理、效益评估功能,提升了绿色 金融系统的整体效率。同时,通过将绿色金融系 统与公共政务服务数字平台“浙里办”、政—企— 银融资平台“衢融通”,以及居民社区生活治理平 台“邻礼通”等融合,逐步搭建了一套全覆盖的 绿色金融数字生态系统,实现了真正的“方便好 用”,增强了绿色金融的政策、产品、服务的穿透 性,提升了多元主体、多种场景下的使用频率和 效率,真正保障绿色金融体系优化资源配置的高 效性。

3.精准的需求导向是激励多元主体参与的关键

在绿色低碳领域公共政策和行动的推行过程中,居民和市场主体“碳减排”动力不足,地方政府“双碳”领域实操抓手有限是多数城市绿色发展面对的主要挑战。衢州始终以多元主体的实际需求为导向,充分调动参与的积极性,持续推进绿色金融行动。面向企业、居民、村集体提供了多样化绿色金融产品和伴随式数字化管理服务,为多元主体带来“实在的好处”:通过助力企业生 产和融资成本降低,市场竞争力提升;居民便利回收废品,获取积分兑换实惠;村集体激活自然资源,实现共同富裕,实现在最大程度激励多元主体参与绿色低碳行动,融合多种资源,实现共同繁荣。

4.地方创新应紧密与国际接轨实现持续变革

衢州的创新实践为绿色金融这一全球议题提供了宝贵的经验,也为落实联合国2030可持续发展目标提供了“中国方案”。从2014年启动探索,到2023年“绿色金融碳账户”体系与政府、企业、居民的行政、生产、生活全面融合,政府部门、企业、大学与科研院所、社会组织、公众合力推动了面向全球目标、立足本地特色的创新。在这一过程中,该城市时刻保持与国际社会标准和需求的同频共

振,积极与世界城市伙伴分享创新成果,在联合国COP27大会分享金融机构碳排信息披露和个人碳账户工作经验。在未来,仍需持续促进这一工作在标准、模式、体系、工具方面的“国际—本地”双向链接和迭代更新。