城市可持续发展的32个全球案例借鉴(二)《上海手册:21世纪城市可持续发展指南・2024年度报告》

城市是应对气候变化的前沿阵地,也是青年人口最集中、发展最活跃的地区。在气候责任代际传递和气候行动青年力量不断壮大的背景下,城市应对气候变化应聚焦激发青年的开创精神和实践活力,将更多的青年观点和方案纳入本地决策,为青年提供更多增强影响力的机会和平台。在城市可持续发展中“赋能青年”不仅关乎代际正义,更是实现包容性行动的必要之举。正如联合国秘书长安东尼奥· 古特雷斯(António Guterres)所言:“在联合国及更广泛的环境中,青年参与的广泛性、多样性和有效性对推进人权发展、应对气候危机,以及实现可持续发展目标至关重要。”2024 版《上海手册》关注到了城市可持续发展行动中的青年力量,并通过对在赋能“青年”方面具有突出成就城市的案例分析,提炼出数十项可借鉴的政策建议,为包括市长、市政府、城市规划师和政策制定者在内的全球城市行动者提供参考,以支持和推进青年领导的城市气候行动。

2024 版《上海手册》在结构上分为 9 章,包括总论、案例篇(第二章至第八章)和特别篇(第九章)。案例篇的第二章是关于第二届全球可持续发展城市奖(上海奖)获奖城市的实践介绍,展现了摩洛哥阿加迪尔、卡塔尔多哈、墨西哥伊斯塔帕拉帕、澳大利亚墨尔本,印度特里凡得琅五座获奖城市在实施《2030 可持续发展议程》和《新城市议程》方面取得的成就。第三至九章则聚焦2024 年世界城市日“青年引领城市气候行动”的年度主题,关注年轻人和未来世代在推动本地行动和创新城市气候解决方案中的先锋作用,汇集了32组全球城市在国际合作、经济、社会、环境等发展关键领域“赋能青年”的前瞻性实践案例,力求为城市决策者提供借鉴和灵感。第九章为特别篇,关注青年领导的城市气候行动中的科技与数字创新,探讨了青年运用新兴技术在推动气候行动中的潜力。

案例概述(三)社会篇

案例一:中国南宁:社区议事支持下的青年引领“社区低碳建造行动”

案例简介:为更好推进老旧小区的环境可持续更新,广西壮族自治区南宁市城市更新和物业管理指导中心与“萝卜团队”“四叶团队”合作建立青年联合工作团队,引领“社区低碳建造行动”,推动老旧小区道路、管道和屋顶等低碳循环改造,促进环境美化与维护、改善空间规划与利用以及建设安全隐患与治理问题。联合工作团队在自身组织基础上搭建沟通青年、政府部门和社区居民的“老友议会制度”,议事代表参与老旧小区改造全过程,承担与改造单位沟通和协调的任务。在政府部门支持下,联合工作团队还发起“种子基金”计划,支持市民使用少量物料与通用工具改造身边限制空间,该计划吸纳了全国社区花园设计营造竞赛的师生参与,成功汇聚全国高校资源,推动社区和青年层面的可持续发展实践。

经验启示:

一、建立低碳更新方案,实施可持续的在地建造行动

二、搭建青年参与的议事网络,实践包容性的多方协作支持机制

三、重塑居民对公共空间参与,倡导低碳化的日常生活方式

案例二:肯尼亚内罗毕 / 坦桑尼亚达累斯萨拉姆:DARAJA——共同设计城市非正式住区的天气和气候信息服务

案例简介:肯尼亚的内罗毕和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆受极端天气影响严重,由于城市内高风险非正规住区缺乏基本公共服务和重要基础设施,且居民缺乏获取气象信息服务的知识与能力。为提高这些脆弱社区的居民对极端天气防范意识和应对能力,Resurgence公司、内罗毕的Kounkuey设计倡议组织(KDI)和达累斯萨拉姆的社区倡议中心(CCI)于2018年9月共同发起了通过联合行动培养风险意识(Developing Risk Awareness through Joint Action,简称DARAJA)项目,以期通过企业和社会组织合作构建利益相关者网络,采用全系统的共同生产方法,将国家气象和水文服务与社区发展组织联系起来。项目通过多种传播策略有效地触及目标社区,提高居民的防范意识,并鼓励居民采取在地行动以增强社区韧性。通过教育和培训提升居民应对极端天气的能力,以减弱极端天气事件对人类居住的影响,保护居民的生命财产安全。

经验启示:

一、推进全系统的、共同生产的方法,为城市非正式住区提供天气和气候信息服务

二、推广创新和多样化的传播策略,以提高将信息传递到“难以触及”社区的效率

三、鼓励青年积极参与气候信息服务的传播

案例三:中国上海杨浦:青年与街区共荣——长白 228 街坊的可持续更新实践

案例简介:上海市杨浦区长白新村街道228街坊曾是1950年代兴建的工人住宅区。该地一度由于居住密度高、社区设施老化、环境脏乱、居住安全隐患多,成为活力衰退的老龄化社区。随着城市发展进入存量更新阶段,自2015年228街坊被列入上海市城市更新示范项目以来,充分引入青年专业规划师、建筑师团队、社会企业及艺术家等力量,在政府、企业及社区的多方合作之下推动社区包容性更新。项目运用低碳技术进行社区改造,增加社区商业和公共空间,可负担住宅和文化活动,吸引青年群体入住、就业并参与社区文化建设,有效将缺乏基础设施和商业配套的社区改造成了青年友好、充满活力的社区中心,增强社区凝聚力和整体韧性。

经验启示:

一、城市更新提升老城的青年吸引力

二、社区建设增强专业与实践的结合度

三、文化记忆强化青年社区认同

四、治理创新赋能青年低碳行动力

案例四:中国香港:绿汇学苑——历史建筑绿色转型,引领低碳生活方式

案例简介:香港大埔警署建于1899年,2010年香港特别行政区政府将其旧址纳入“活化历史建筑伙伴计划”,并与嘉道理农场暨植物园合作,将其改造成一座多功能文化休闲场所——绿汇学苑。由此,大埔警署被赋予新的功能和使命,成为面向公众推广可持续生活方式的基地。绿汇学苑采用综合保育策略,以低碳转型为营运目标,在历史特色和绿色设计的基础上活化空间布局、通风采光等。绿汇学院致力于打造以青年为主要对象的多元化教育基地,通过绿色生活课程、碳先锋培训和“碳中和大挑战”等项目,赋能青年参与本地气候行动。

案例五:摩洛哥马拉喀什:Pikala自行车——通过生态导游培训

案例简介:马拉喀什市由于高度依赖机动车辆交通,空气污染严重,此外存在突出的青年失业问题。2016年,荷兰社会企业家坎塔尔·巴克尔(Cantal Bakker)通过在线平台众筹资金,在该市启动了Pikala自行车项目。项目内容包括:建设自行车道和停车架等基础设施以促进环保交通;教授当地青年道路安全和自行车机械构造知识,并提供绿色工作岗位,如导游、送货员、社会项目经理和自行车修理工;通过教会女性和儿童骑自行车,提高弱势群体的出行能力和生活质量。Pikala自行车项目通过提供可持续出行选项和就业机会,对改善当地居民的生活质量和环境保护产生了积极影响。该项目正在扩展到摩洛哥其他城市。

社会篇政策建议:

建议 1:整合资源推动可持续社区更新

建议 2:建立青年参与的社区议事网络和协作机制

建议 3:推广碳审计与碳中和教育项目

建议 4:鼓励青年参与包容性社区治理

案例概述(四)环境篇

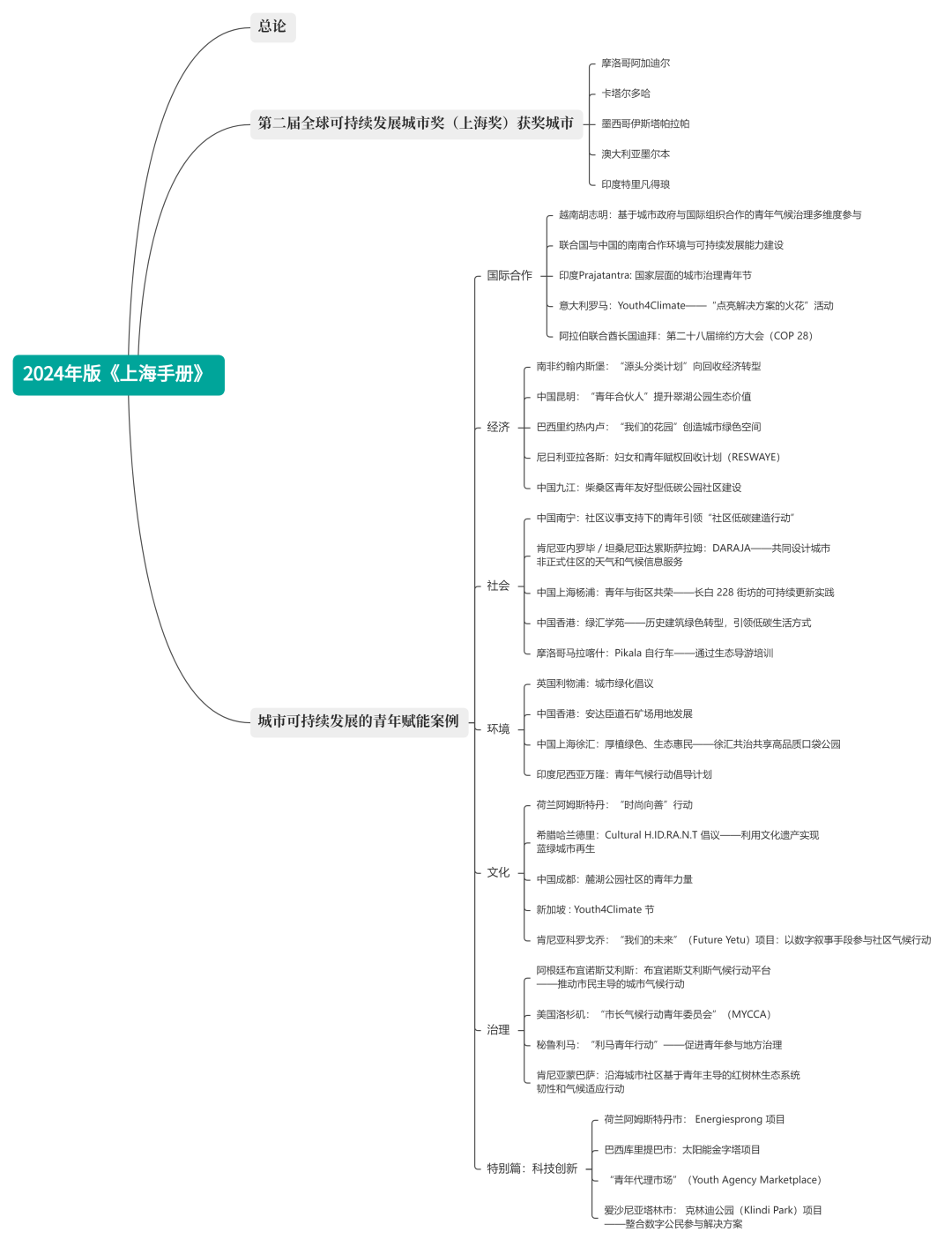

案例一:英国利物浦:城市绿化倡议

案例简介:工业城市利物浦面临城市系统割裂、生态系统受损、城市韧性下降的挑战。该市通过实施“城市绿化(URBAN GreenUP)”倡议,采用基于自然的解决方案来强化绿色基础设施,提高城市韧性。该倡议包括绿化墙、雨水花园、蓄水池等40多个项目,旨在减轻气候变化影响、解决环境问题。倡议注重可持续性,通过多利益攸关方参与确保了项目满足社区需求,并通过可持续设计和应急计划来确保绿化项目得到长期维护。此外,该倡议采用综合的监测框架来评估每一个基于自然的解决方案对经济、社会和环境可持续性的影响,并将监测数据上传到欧盟Zenodo数据库,支持开放访问和共享,从而产生更深远的影响。

经验启示:

一、要认识到政治意愿和灵活政策框架在实验顺应自然的解决方案中的重要性

二、要通过改造将顺应自然的解决方案整合进现有城市基础设施中以实现气候韧性发展

三、要积极监测城市顺应自然的解决方案的效果

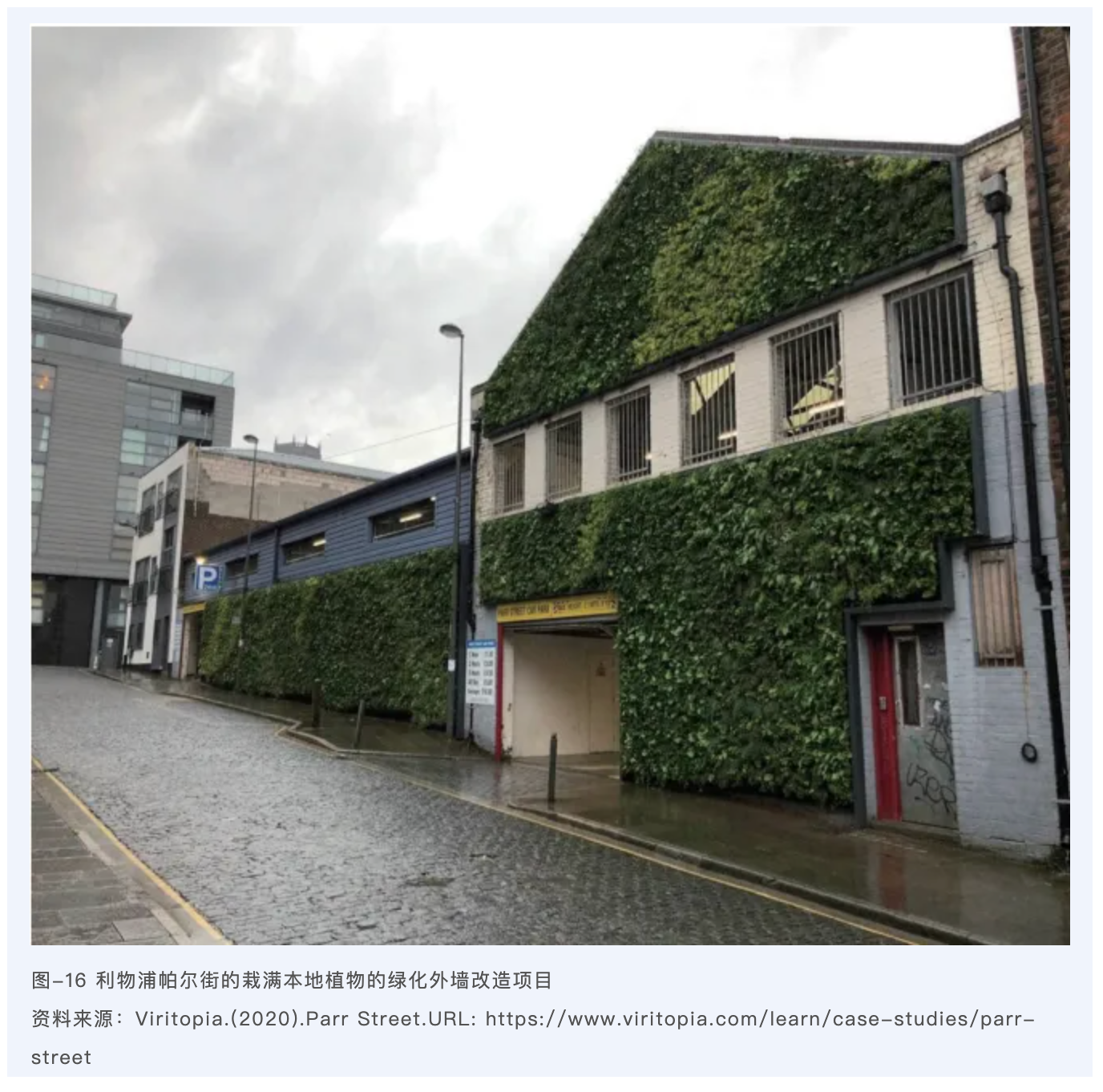

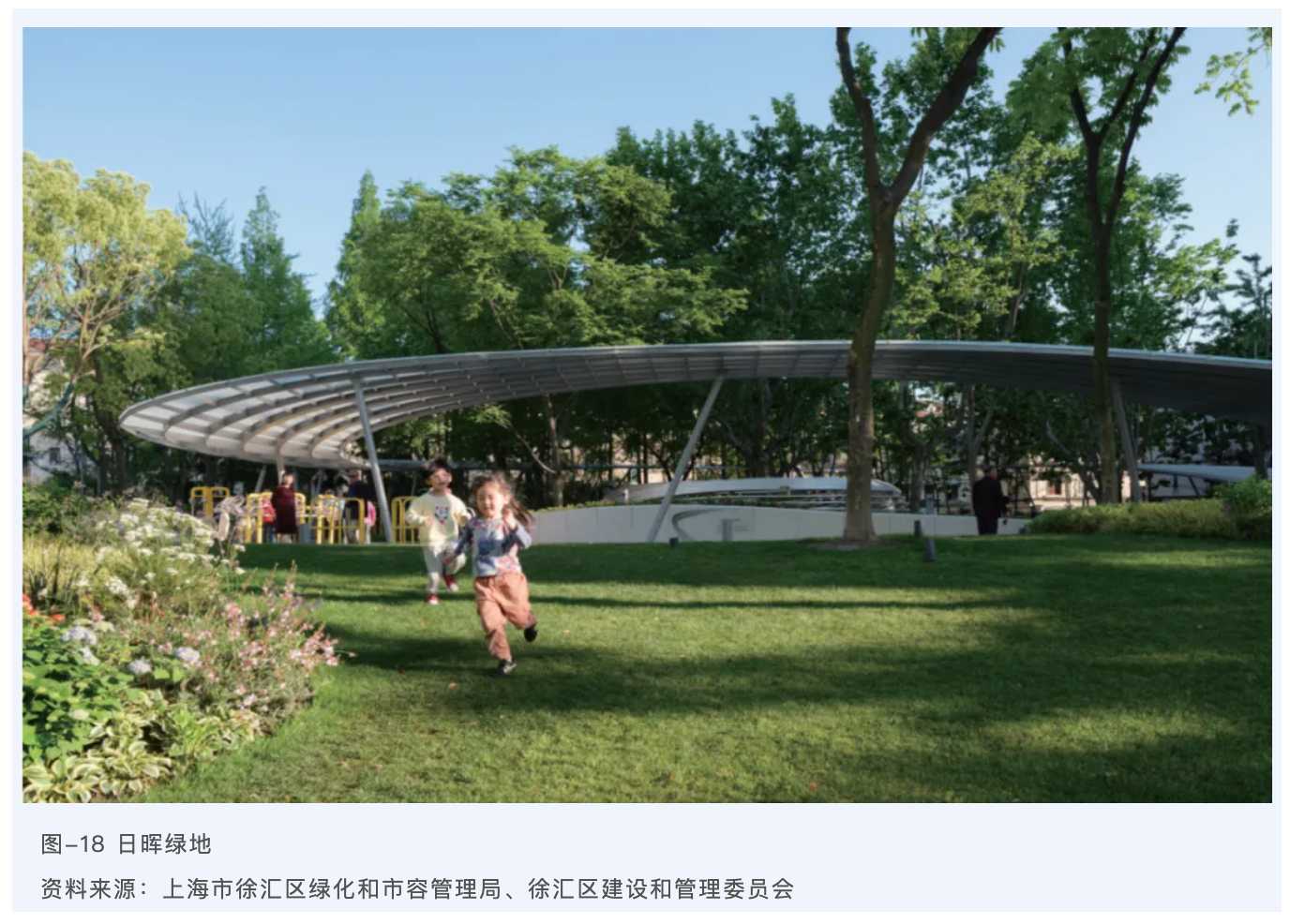

案例二:中国香港:安达臣道石矿场用地发展

案例简介:安达臣道石矿场旧址位于香港特别行政区市区边缘,占地约40公顷。石矿场于2017年完成历史使命,特区政府把握契机,将其规划为集住宅、商业和休憩设施于一身的新社区,预计可容纳约3万人。相关部门通过公众参与规划,确定最合适新社区的发展方案。新社区进行中等规模开发,实践一地多用的发展模式,采用“蓝绿建设”设计理念,将区内绿化空间的功能提升为应对气候变化的基础设施,包括人工蓄洪湖、地下雨水蓄水池、多孔透水铺砖人行道路面、生态洼地等,这些措施有助于减少下游排洪设施压力和水浸风险、提升城市生态系统功能、促进市区绿化,同时避免了在交通要道旁进行大规模施工。新社区设置了无障碍行人连系设施,使社区内外连通畅达,鼓励低碳出行。

经验启示:

一、积极沟通,加强年轻人对社区的归属感和幸福感

二、以人为本,提供社区共融设施

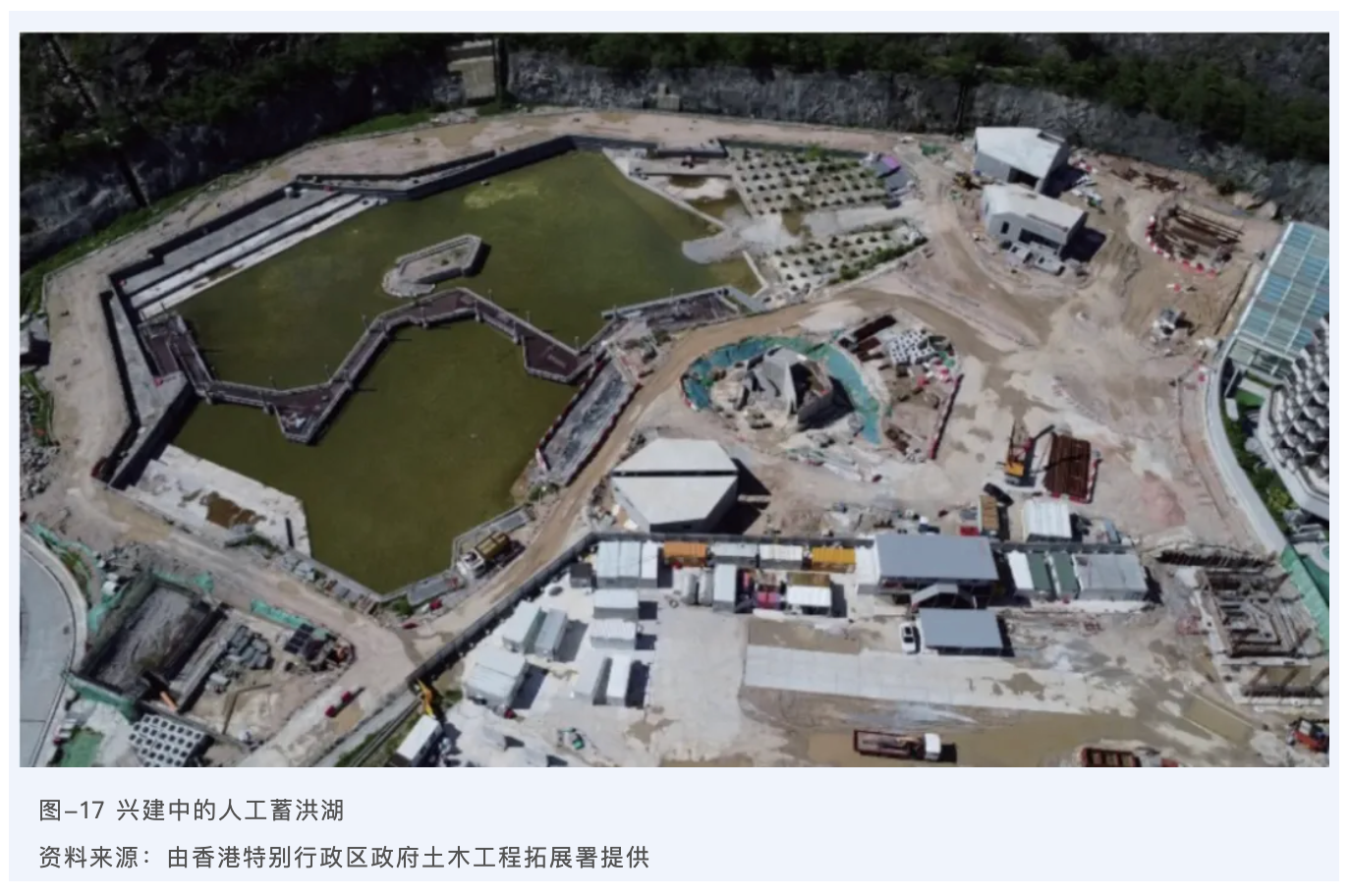

案例三:中国上海徐汇:厚植绿色、生态惠民——徐汇共治共享高品质口袋公园

案例简介:上海市徐汇区作为超大城市高密度中心城区,积极推进口袋公园建设,以增加城市绿地面积,缓解城市热岛效应,改善空气质量。在乐山公园的改造过程中,通过调研听取民意,形成建设“正面清单”和“负面清单”,并与参与式设计方法相结合,尤其注重细节打磨,如日照分析和座椅分布,使得设计方案贴近居民需求,实现了共商共建。公园改造注重绿色生态理念和生态功能引领,通过生态营造及系列性科普活动传播低碳理念。青年群体在建设中发挥创新者、组织者和倡导者角色,为公园注入活力和生态理念。通过口袋公园建设,徐汇区成功地将绿色生态理念融入城市发展,为居民提供了更高品质的生活空间。

经验启示:

一、“以人为本”和全过程参与是口袋公园建设和管理的重要思路

二、青年引领、生态同行,让绿色生态的口袋公园充满青春与活力

三、共建、共享、共治下的机制创新成为精细化治理的宝贵经验

案例四:印度尼西亚万隆:青年气候行动倡导计划

案例简介:在印尼万隆市,在英赛思(香港)投资管理有限公司支持下,印尼发展灵感基金会(YIIM)、IBU基金会和U-Report联合发起青年气候行动倡导计划(Youth Advocacy for Climate Action),旨在通过提供知识和资金支持,增强15-24岁青年在气候行动中的影响力。该计划推广“共同创造”理念,支持了10个由青年领导的环保组织,并通过三天的培训,提升35名参与者的传播倡导能力。培训内容基于联合国儿童基金会(UNICEF)的《青年倡导指南》,涵盖气候变化影响、倡导技巧和心理健康等。经过培训,参与者制定了具体行动计划,包括问题识别、目标设定和策略设计,并获得了资金支持,以将这些计划转化为实际行动。

环境篇政策建议:

建议 1:城市基础设施建设需要顺应自然生态规律,从而更好地应对气候变化,建设可持续的韧性城市

建议 2:城市有限土地资源的高效利用需要进行系统性规划和多用途设计

建议 3:城市绿色公共空间的建设需要以人为本,以满足社区居民最主要的需求为基准

建议 4:要采取相应的政策来鼓励青年人持续参与应对气候变化行动和建设韧性城市

上述报告可前往世界城市日官网进行查看或下载