专家特稿 | 从邻里单位到数智家园:上海曹杨新村生活圈建设案例

钟晓华

上海社会科学院社会学研究所副研究员,毕业于复旦大学,瑞典隆德大学访问学者(2008)、美国纽约城市大学访问学者(2018–2019)、上海市妇女儿童发展研究中心挂职副主任(2024–2025)。研究兴趣主要为全球城市、城市治理、城市更新与社区治理、社会创新与伙伴关系等。

位于上海市普陀区的曹杨新村于1951年开工建设,是新中国成立后规划建设的第一个工人新村。由政府出资,按照“统一投资、统一建造、统一分配、统一管理”的模式,为工人群体建造公共住宅,是遵循“邻里单元”规划设计原则建成的低密度、步行友好的完整社区。随着上海市在20世纪80到90年代为了解决突出的住房困难问题开始的大规模旧城改造和住宅建设的推进,曹杨新村开始进入改造和再开发阶段。20世纪90年代末,20世纪50年代建造的“两万户”住宅(曹杨二村到曹杨五村)全部拆除,多高层商品房小区取而代之,居住密度进一步提高。至2020年,曹杨新村住宅建筑总面积约218万平方米,人均住宅面积约20平方米,远低于当年上海市城镇居民人均住房面积——37.2平方米。作为上海市第一批生活圈建设试点社区,曹杨新村践行“人民城市”理念,围绕“15分钟社区生活圈”进行了全方位更新和服务升级。

一 、案例背景和旨在解决的问题

2014年,上海在全国率先提出“15分钟社区生活圈”概念;2016年,制定发布全国首个“15分钟社区生活圈规划导则”,并纳入《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(简称“上海2035”)。倡导让在市民慢行15分钟可达的空间范围内,完善教育、文化、医疗、养老、休闲及就业创业等基本服务功能,提升各类设施和公共空间的服务便利性。这一实践体现了社区规划理念从“物本”到“人本”的转变,基于人的需求关注社区生活及工作设施与服务的近邻性。

曹杨新村作为一个具有独特社会背景和历史意义的社区,在物质空间结构上相对完整,但仍面临居住密度高、老龄化加剧、人口流动性大、设施失衡、服务碎片化等问题。曹杨新村常住人口约9.06万,老龄化率高达46%(远超上海平均水平),且老年人口中独居、慢性病群体比例持续攀升。医疗、文化、商业等服务点分散,公园绿地、社区食堂、卫生站、儿童活动中心等设施步行可达性差。

自2020年起,曹杨新村社区成为市首批 “15分钟社区生活圈” 试点社区,围绕建设目标展开全方位更新实践。对曹杨一村进行成套改造,提供个性化设计方案;贯通曹杨环浜慢行步道,重构滨水空间;改造桂巷坊商业步行街,打造高品质公共空间;结合“2021年上海空间艺术季”活动,将艺术融入日常生活场所。前期生活圈建设虽然增加了社区公共服务设施、提升了空间品质,但仍无法有效回应社区人口变化和居民多元需求,很多设施的利用率不高。

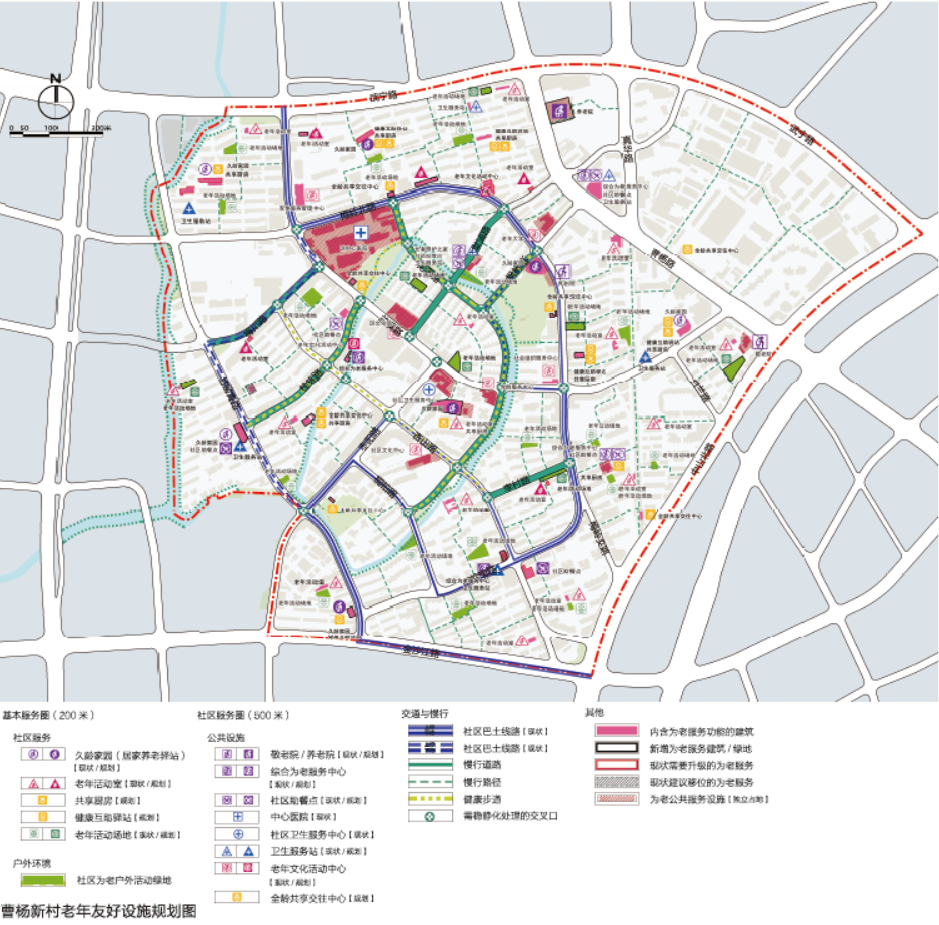

图1.曹杨新村老年友好设施规划图

成套改造后的曹杨一村

改造后的环浜河道

改造后的桂巷坊社区商业

由废弃铁路改造的百禧公园

二、数智社区实践

充分释放前期建设空间的潜在价值,显著增强社区公共服务的触达能力、供需适配精准度以及应急响应时效性,一系列数字方案被应用到了曹杨新村社区新一轮的社区生活圈建设中,有效破除地理区隔、资源壁垒与信息孤岛,实现社区公共服务效能的跃升。

(一)数字地图提升服务可及性

2023年,曹杨新村与社区在地单位——上海市测绘院合作开发曹杨新村社区“1+1”实景地图产品,向公众发布《曹杨新村街道15分钟社区生活圈地图》线上智慧查询系统。居民使用手机小程序,可以搜索设施名称或使用地图浏览功能,看到身边5分钟、10分钟、15分钟三个步行可达范围的设施位置、营业信息,并通过导航功能一键查询路线。不同于常规导航系统,社区地图有重点地丰富了“一键叫车”服务站点、社区食堂、老年助餐点、老年活动室、口袋公园、健身苑点、健身步道、充电桩、公共厕所等常规地图中被忽略,但对居民日常生活和步行出行来说紧密相关的设施类别。

在电子地图基础上,2025年升级的“美好社区掌中宝”小程序进一步整合社区食堂订餐、宝宝屋预约、慈善超市直播等20项高频服务至“随申办”平台,解决以往服务分散在不同平台的问题,实现“指尖轻触”即可完成生活琐事处理,如老人通过助老餐单点餐、家长一键预约托育服务等。借助“量子城市”时空智能理念,实现空间“分层到间并可触”,如武宁党群服务中心的三维地图能精准定位内部功能区域,点击即可直达服务界面。

在线平台、移动应用程序和虚拟工具使组织能够扩大其影响范围,更有效地为服务不足的人群提供服务和资源。这些平台促进实时沟通、支持和参与,提升服务的精准性和高效性,推动服务从“被动响应”向“主动触达”转变。

图3.2023年“曹杨新村街道十五分钟社区生活圈地图”(上)

2025年“美好社区掌中宝”小程序(下)

(二)治理数字化赋能公众参与

针对居民主观感受和需求表达,2023年的社区更新评估尝试了线上发放调查问卷征集公众意见和建议,通过街道公众号、微信群、链接“随申办”等各种渠道发放调查问卷,包括针对全社会的《普陀区“15分钟社区生活圈”行动调查问卷》、针对社区居民的《曹杨新村“十五分钟社区生活圈”行动2.0调查问卷(社区居民版)》、针对社区及周边就业人群的《曹杨新村“十五分钟社区生活圈”行动2.0调查问卷(就业人群版)》,回收线上问卷与纸质问卷共计560份。相比上一轮社区更新中采用的传统的线下问卷收集方式,线上问卷显然获得了远远超越线下的更多样本量;与基层政府官方自媒体、小程序链接提高了问卷投放的精准程度,弥补了大数据分析的不足;收集到的问卷数据由线上平台自动分类统计,专业技术人员仅需要对这些数据进行有针对性地深入分析,极大地节约劳动力。

2025年上线的新平台进一步拓宽了公众参与渠道和创造了数字化议事场景。通过“有我一票”(问卷调查、投票评选)、“听我一言”(设施建议及问题反馈)等功能,居民可直接参与社区公共事务决策,如对社区服务、设施布局等提出意见,形成“居民诉求提交-平台收集-智能分析-治理优化”的闭环。依托“掌中宝”搭建的“社区议事厅”,打破时空限制,让居民能便捷参与社区治理讨论,例如通过三维地图定位反馈社区问题,使治理更精准响应居民需求,体现“公众参与式治理”的数字赋能。

数字网络和协作工具增强了社区规划和建设中的多元协同和共享资源的能力。在线网络、通信平台和协作软件促进各个利益相关者之间的协调,包括政府机构、规划师、在地企业、社区居民和社会组织等,数字化治理工具有效助推了伙伴关系的建立和共同问题的解决。

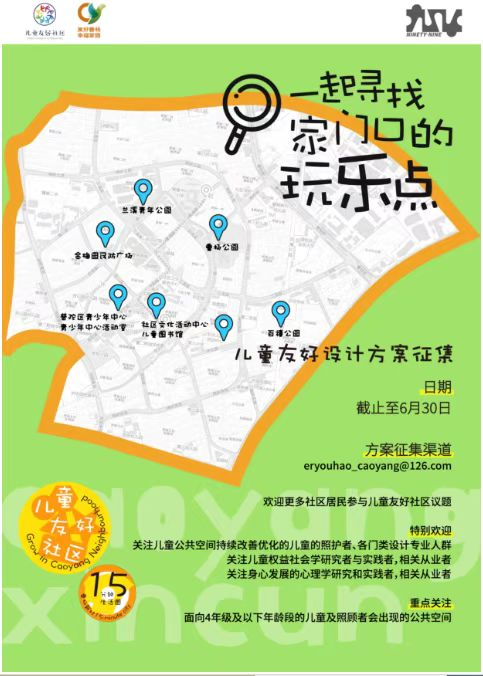

图4.社区规划线上调查问卷海报

图5.小程序上儿童友好设计方案征集(上)

设施建议及问题反馈界面(下)

(三)数字化提升地方决策的供需匹配度

数据分析和数字工具使社区服务组织能够做出明智的决策并实施有针对性的干预措施。通过收集和分析有关社区需求、计划成果和资源利用的数据,组织可以识别模式、评估有效性并优化其策略以产生更大的影响。数据驱动的方法有助于确保资源得到有效分配,并采取干预措施解决最紧迫的问题。如曹杨掌中宝程序通过智能分析用户使用频率和喜好,实现服务“个性推送”,如为老人推送助老餐单、为家长推送宝宝屋信息,让公共服务供给更贴合个体需求。根据数字后台数据也能辅助掌握社区人口结构的动态变化,适时调整社区养老、青年成长、亲子教育等设施及服务的数量和区位。与此同时,通过联动商业资源投放优惠券(如社区食堂满减券、老字号包子券)、释放热门设施额外预约名额,既让居民得实惠,又帮助商户拓市场,也进一步激活了供应端社区经济生态,促进“居民-商户-社区”的供需平衡与良性循环,提升社区资源配置效率和供需匹配度。

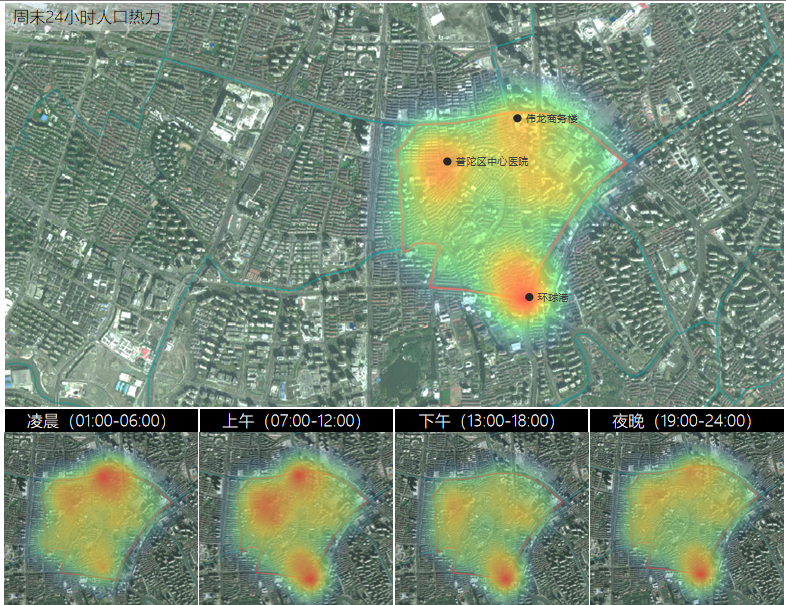

图6.手机信令周末24小时社区热力图

此外,曹杨新村街道作为上海市人大常委会基层立法联系点,基于数字底座打造“立法民意直通车”网络平台。构建身份标签与兴趣标签双维画像系统,运用大数据分析技术实现立法征询、政策解读、调研活动的个性化推送,使立法信息能够直达目标群体。创新设置“我要约代表”功能模块,建立群众与人大代表的即时沟通渠道,支持线上预约、线下见面等多种交流形式。同步实施积分激励机制,将参与立法征询行为转化为可兑换社区服务的虚拟积分,提升公众参与的积极性和可持续性。后台实时监测参与人次、意见提交量、热点议题等关键指标,运用数据挖掘技术识别群众关切焦点,为立法决策提供量化依据。

技术正以前所未有的深度融入社区服务创新,其价值在曹杨新村街道打造的“美好生活掌中宝”实践中得到生动诠释——通过集成政务服务预约、邻里议事、便民查询等功能模块,该数字平台有效提升了社区服务的可及性与响应速度;依托后台数据分析系统,精准捕捉居民高频需求热点,为资源配置提供科学依据;嵌入在线政策解读与技能培训课程,构建起全天候的教育支持网络;搭建居民建议直通渠道,促进政府、社会组织与居民的协同共治;采用加密技术和权限管理机制,筑牢信息安全防线。这种将数字解决方案深度融入战略布局的实践,使社区服务组织能够更敏捷地应对老龄化社区治理、公共空间优化等社会挑战,显著扩大服务覆盖面。曹杨案例印证了“科技向善”理念的实践力量:通过创新技术应用重构服务流程,不仅提升了服务效率与可扩展性,更创造了居民参与社区治理的新范式,为超大城市老旧社区数字化转型提供了可复制的经验样本。